很多人一听到“心血管瘤”,第一反应就是“肿块是不是癌变”“只要盯着病灶就行”。这种想法在大众中相当普遍,但事实上,心血管瘤并非恶性肿瘤,它往往是血管结构异常所致,性质多为良性。然而问题的关键在于,它并不是一个孤立存在的“静态物”,而是可能伴随多种并发问题出现。如果只把目光停留在病灶影像大小,而忽视其背后对血流、器官以及全身系统的影响,就容易产生判断偏差。换句话说,心血管瘤更像一个“潜在麻烦源”,它与身体其他问题之间往往存在着隐蔽的联系,这也是治疗和管理时不能忽略的核心事实。

一、心血管瘤为什么会牵扯出其他麻烦?

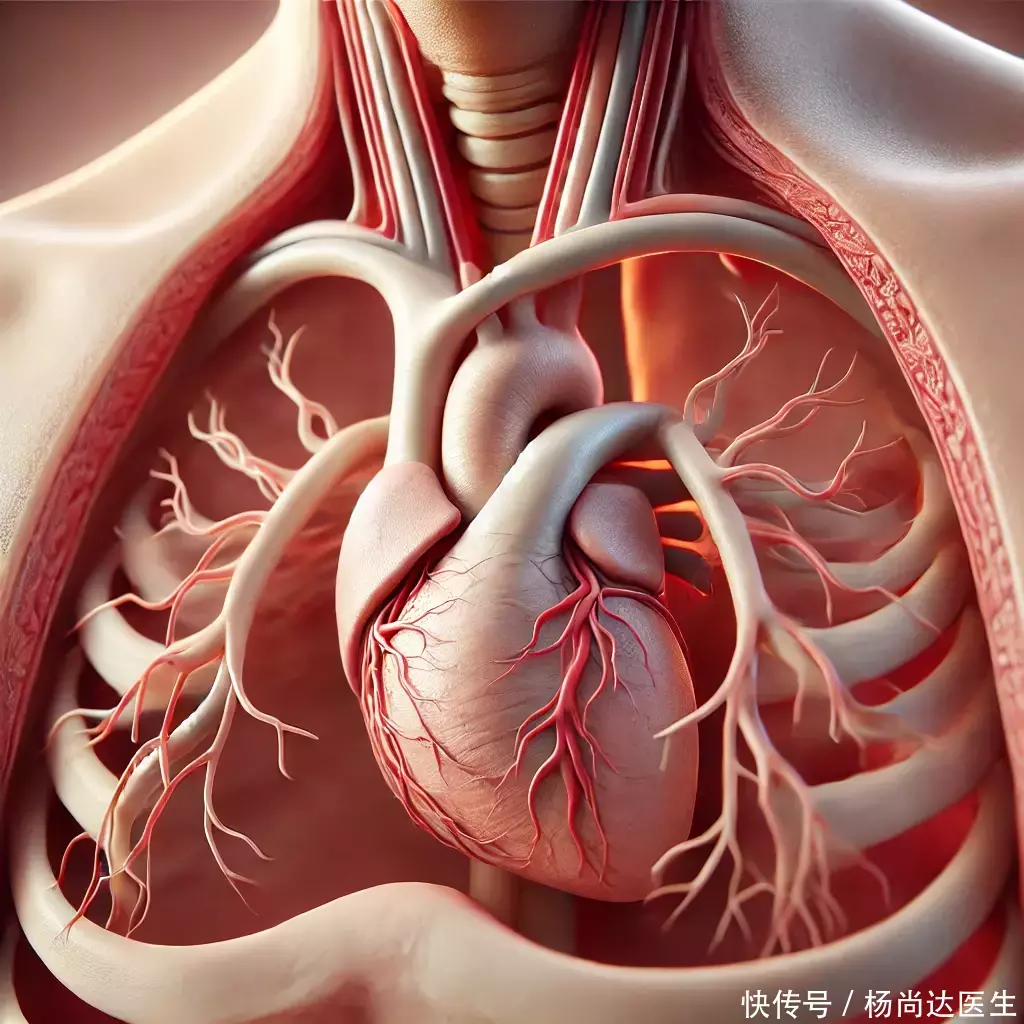

心血管瘤的存在,意味着血管壁在某些部位发生了异常扩张或结构改变。想象一根水管在某段突然鼓包,这个鼓起的部位并不会安分守己,它可能让血液的流速和压力发生异常,从而引发三类并发问题。

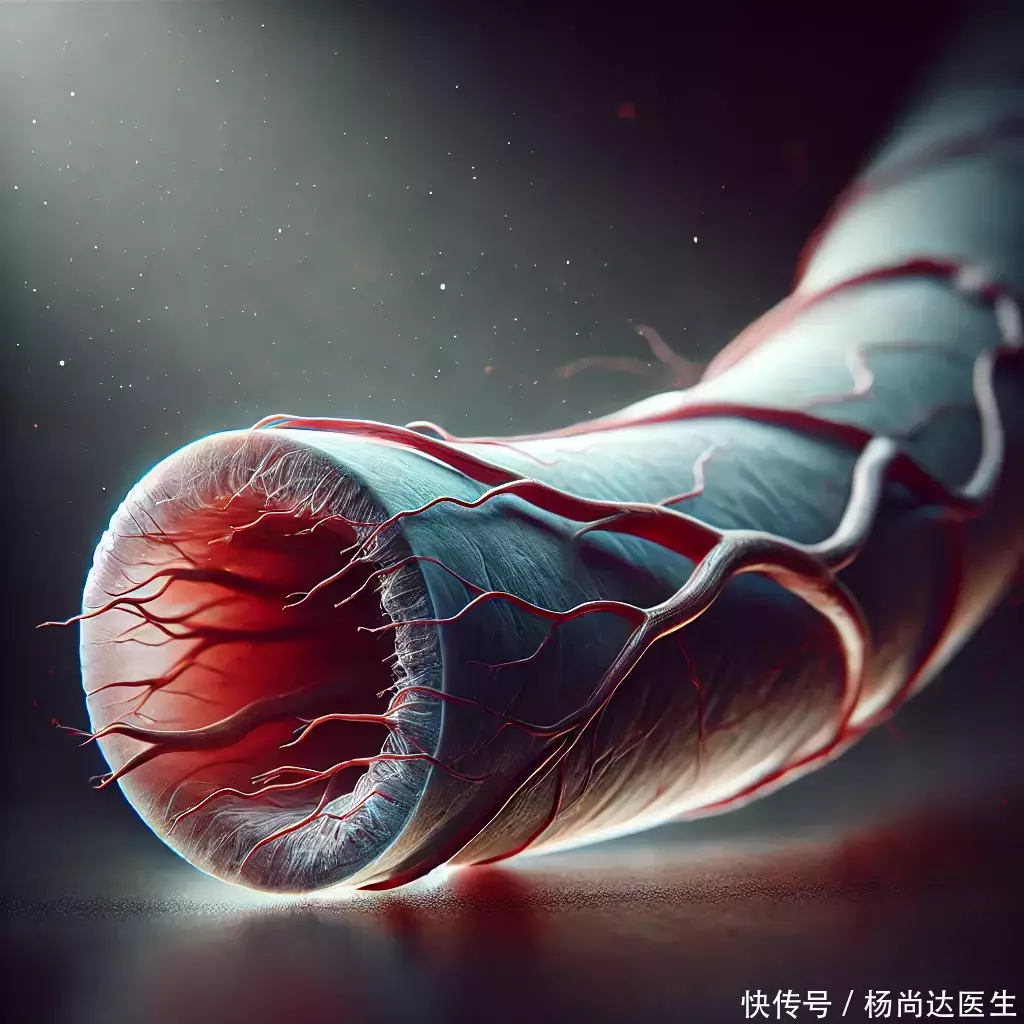

首先是血流动力学紊乱。局部的扩张会造成血流漩涡和阻滞,就像河道出现回流区,不仅加重局部压力,还增加血栓形成的可能。血栓一旦脱落,风险可能波及心脑,带来不可预期的后果。

其次是相邻组织受压。心血管瘤的位置如果靠近神经或器官,随着体积的变化可能出现压迫效应,表现为胸闷、呼吸不畅或局部不适。这些症状常常被误以为是“普通心脏病”,从而延误了进一步检查。

最后是结构脆弱性增强。血管壁在病灶部位往往更薄弱,在血压波动或外力作用下,破裂风险自然增加。虽然概率不一定很高,但一旦发生,其危害远比病灶本身更严重。

二、治疗策略的误区:只盯着“切还是不切”?

不少人对心血管瘤的治疗有个固定印象:要么马上切除,要么完全放任。其实,这种“非黑即白”的思路并不科学。心血管瘤的管理核心并非单一手术与否,而是一个动态的评估过程。

一方面,小而稳定的病灶可能并不急需干预,而是通过定期影像检查与血流评估,保持在可控范围内。另一方面,如果病灶快速增大、位置特殊或出现血流异常,就可能需要介入或手术。关键在于匹配合适的干预时机,而不是“一刀切”的态度。

此外,还要考虑到合并症和个体差异。有些人血压控制不佳,哪怕病灶不算大,也需要警惕风险;有些人全身情况良好,微创或手术的容忍度更高,可以积极处理。换句话说,治疗的“度”要与风险的动态平衡挂钩。

三、如何构建全局性的防护?

血压与血脂管理是第一道防线。心血管瘤之所以容易引发麻烦,往往与血管壁承受的压力有关。如果血压像潮水一样忽高忽低,就相当于不断冲击已经薄弱的堤坝。而血脂异常则会增加血管内壁沉积,加速血流动力学异常。这些因素与病灶的相互作用,远比单独看影像片要复杂。

炎症与免疫反应同样不可小觑。慢性炎症状态下,血管壁的稳定性会下降,就像墙体反复被侵蚀,最终更容易出现裂缝。适度调节炎症水平,有助于延缓心血管瘤的进展。

更值得强调的是生活方式的长期作用。规律的睡眠、适度的运动、合理的饮食结构,并不是“鸡汤式”的建议,而是通过调节神经内分泌和血管张力,间接影响病灶的稳定性。比如,长期熬夜会导致交感神经兴奋,血压波动加剧,这种无形的负担往往被忽视。

心血管瘤并不是单纯的“病灶大小”问题,它常常与血流异常、压迫效应以及结构脆弱性等并发因素相伴随。治疗的关键不在于“治与不治”的二选一,而在于找到恰当的管理节奏,同时通过全身调控减少潜在风险。换句话说,关注病灶只是第一步,真正的安全来自于全局视角和持续防护。若能在日常中保持警觉与行动,就能让这类隐患被牢牢锁住在可控的范围内。

股王配资-股市杠杆公司-我要配资平台-股票正规平台提示:文章来自网络,不代表本站观点。